Le gouvernement a récemment inauguré un centre de surveillance des grumiers, présenté comme une mesure de sécurité routière. Ce système soulève cependant des questions sur la liberté et les droits des travailleurs.

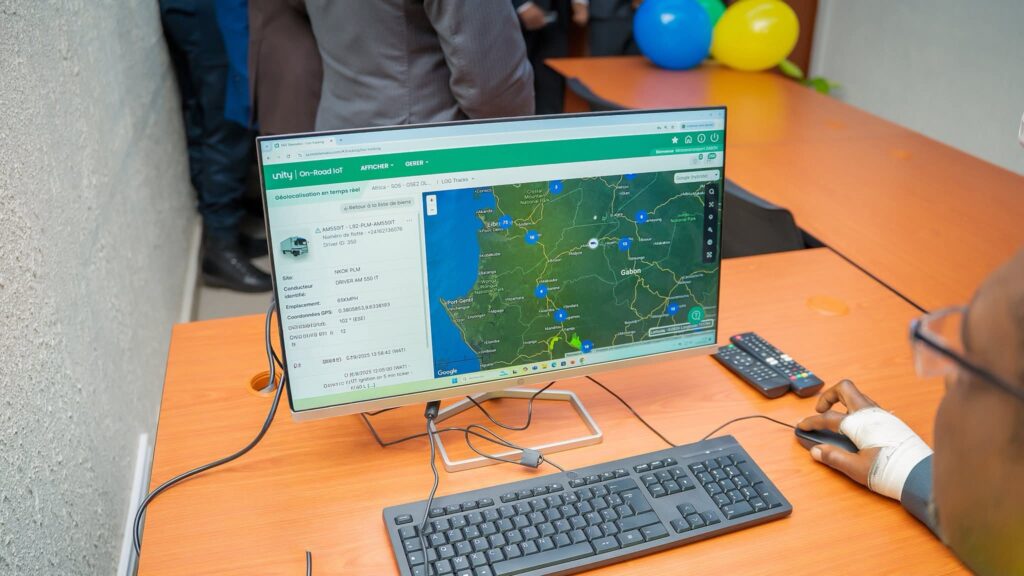

L’initiative vise à réduire le nombre d’accidents souvent dramatiques impliquant des poids lourds. Le dispositif permet de localiser les camions en temps réel, de contrôler leur vitesse et, en cas d’infraction, de les immobiliser à distance.

La capacité de « neutraliser » un véhicule à distance est une mesure radicale qui inquiète.

Les conditions précises de son utilisation manquent de clarté, faisant craindre des erreurs ou des abus.

Cette surveillance constante, qui pourrait à l’avenir inclure des caméras dans les cabines, transforme le camion en un espace de travail sous contrôle permanent.

Si la technologie peut sembler une solution, elle risque de ne pas traiter les causes profondes des accidents.

Les syndicats et les conducteurs mettent en avant d’autres facteurs de risque tels que la pression des employeurs pour respecter des délais serrés ou encore la fatigue des chauffeurs.

Le mauvais état des routes et une maintenance parfois insuffisante des véhicules sont également pointés du doigt.

En se focalisant sur le chauffeur, ce système pourrait occulter la responsabilité des autres acteurs de la chaîne logistique.

Le projet, initié avec le partenaire privé GSEZ, doit être étendu à tous les poids lourds du pays.Pour garantir son succès et son acceptation, un dialogue transparent avec les partenaires sociaux est indispensable.

L’enjeu pour le gouvernement est de prouver que ce dispositif est un réel progrès pour la sécurité de tous et non un simple outil de surveillance des travailleurs.

Actuellement en phase expérimentale sur 176 grumier de la flotte GSEZ, cette application devrait s’étendre très vite au au 450 grumiers en circulation dans le pays avant d’être installé entièrement sur l’ensemble des poids lourds.