Transition au Gabon : la fin du processus fixée à décembre 2025

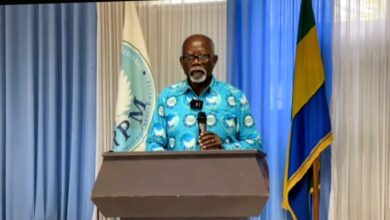

Le gouvernement gabonais vient de lever toute ambiguïté sur la durée de la Transition. Ce lundi 3 novembre 2025, le ministre de la Réforme et des Relations avec les Institutions, François Ndong Obiang, a annoncé un réaménagement du calendrier institutionnel, fixant la clôture officielle du processus de Transition à décembre 2025. Cette clarification, présentée comme un gage de transparence et de stabilité, marque une étape décisive vers le retour à un fonctionnement institutionnel pleinement républicain.

« Le chronogramme réaménagé fixe donc de manière explicite la fin de la Transition au Gabon. Cette précision dissipe l’incertitude, structure les décisions et offre une feuille de route claire pour agir avec efficacité et dignité », a déclaré le membre du gouvernement, soulignant la volonté des autorités d’encadrer la dernière phase de la Transition dans le respect des engagements pris par le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema.

Le nouveau calendrier politique prévoit une série d’échéances concentrées sur les mois de novembre et décembre 2025. Le 8 novembre marquera le premier tour des élections sénatoriales, suivi le 11 novembre par le scrutin des maires, adjoints et présidents des conseils départementaux dans les communes sans arrondissement. Le 16 novembre sera consacré aux communes dotées d’arrondissements, avant la mise en place du bureau de l’Assemblée nationale le 17 novembre. Le 23 novembre auront lieu les élections des maires d’arrondissement et leurs adjoints, tandis que le second tour des sénatoriales est prévu pour le 25 novembre.

Les activités institutionnelles se poursuivront ensuite en décembre : du 13 au 16 décembre, se tiendra la mise en place du collège des conseillers du Conseil économique, social, environnemental et culturel, suivie le 19 décembre de l’installation de son bureau. Une session extraordinaire du Conseil supérieur de la magistrature est programmée pour le 22 décembre, avant la mise en place du bureau du Sénat le 24 décembre. Enfin, la désignation du président de la Cour constitutionnelle et la prestation de serment de ses membres auront lieu respectivement les 26 et 30 décembre 2025, scellant la fin du processus.

Pour François Ndong Obiang, ce calendrier révisé traduit un acte de rigueur institutionnelle et de fidélité à l’État de droit, à l’heure où le pays s’est doté d’une nouvelle Constitution et d’un nouveau Code électoral. « L’essentiel du chronogramme est maintenu et s’achèvera à la fin du mois de décembre 2025, conformément à la parole donnée par le président de la République », a-t-il assuré, rendant hommage à la constance du chef de l’État.

En fixant une échéance précise à la Transition, le gouvernement entend ainsi rassurer les citoyens, les partenaires internationaux et les institutions sur la trajectoire politique du Gabon. Ce calendrier, désormais clairement défini, s’impose comme une boussole pour le retour à la normalité constitutionnelle, marquant la fin d’un cycle et l’ouverture d’une nouvelle phase de gouvernance démocratique.