Gabon : un statut de résident permanent pour les investisseurs à partir de 10 milliards de FCFA

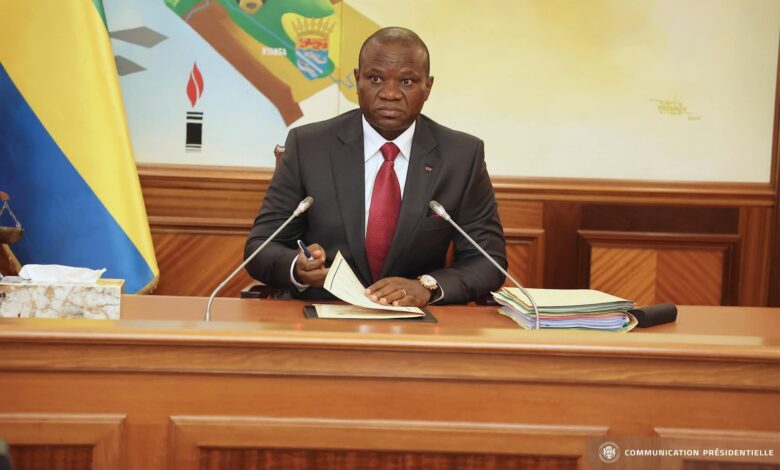

Adoptée en Conseil des ministres le 23 octobre 2025, la nouvelle mesure phare du gouvernement marque un tournant dans la politique d’attractivité économique du Gabon. Désormais, tout investisseur réalisant un apport d’au moins 10 milliards de FCFA bénéficiera automatiquement de la Carte de Résident Permanent, valable pour dix ans. Une décision audacieuse, porteuse d’espoirs mais aussi de questionnements sur ses implications à long terme.

À travers cette disposition, le gouvernement entend stimuler les investissements directs étrangers (IDE) et favoriser la création d’emplois. Le seuil de 10 milliards de FCFA place la barre haut : il s’agit clairement de cibler les grands investisseurs capables de contribuer de manière significative à la croissance et à la diversification de l’économie nationale.

En octroyant un statut de résident privilégié à ces acteurs économiques, l’État cherche à réduire les barrières administratives qui freinent souvent les projets d’envergure. La carte de résident permanent offre une stabilité juridique et sociale à ceux qui s’engagent durablement sur le territoire gabonais, tout en leur garantissant une plus grande visibilité sur leurs investissements.

Ce geste politique s’inscrit dans une stratégie plus large de redynamisation du climat des affaires, alors que le pays multiplie les réformes fiscales et institutionnelles pour regagner la confiance des investisseurs. En clair, le message est limpide : le Gabon veut devenir une terre d’opportunités pour les capitaux, pas un terrain d’incertitudes.

Une mesure qui peut transformer l’attractivité du pays

Sur le papier, la décision paraît cohérente avec les ambitions du “nouveau Gabon” : créer des emplois, moderniser les infrastructures, relancer la production locale et diversifier les recettes publiques hors pétrole. En facilitant la résidence des grands investisseurs, le pays espère attirer des projets industriels, technologiques et touristiques susceptibles d’avoir un effet d’entraînement sur l’économie.

Si elle est bien encadrée, cette réforme pourrait contribuer à ancrer les investisseurs dans la durée, les incitant à s’impliquer davantage dans le développement social et économique du territoire, notamment à travers la création de filières locales, la formation de la main-d’œuvre gabonaise ou le transfert de compétences.

De nombreux pays émergents ont déjà adopté ce type de dispositif. Le Rwanda, le Maroc ou encore les Émirats arabes unis ont montré que l’octroi d’un statut résidentiel aux grands investisseurs pouvait stimuler les IDE tout en favorisant la stabilité macroéconomique.

Les zones grises : entre opportunité et risque de dérive

Mais toute médaille a son revers. En abaissant certaines barrières d’accès à la résidence, le Gabon ouvre aussi la porte à des risques de dérives économiques et éthiques. D’abord, la question du contrôle de l’origine des fonds est cruciale. Dans un contexte mondial marqué par la lutte contre le blanchiment et les flux financiers illicites, il sera impératif que le pays mette en place des mécanismes de vérification rigoureux pour s’assurer que les 10 milliards investis proviennent d’activités légales et transparentes.

Ensuite, il existe un risque d’inégalités entre les investisseurs étrangers et les entrepreneurs locaux. En offrant un statut privilégié aux premiers, l’État pourrait involontairement créer un déséquilibre d’accès aux avantages administratifs, au détriment des Gabonais qui investissent pourtant dans leur propre pays, parfois sans bénéficier des mêmes facilités.

Enfin, certains économistes alertent sur la tentation d’une “résidence contre capital”, qui pourrait réduire la citoyenneté économique à une simple transaction financière. Si l’objectif est d’attirer des investisseurs engagés, il faudra s’assurer que cette carte ne devienne pas un simple passeport d’opportunité pour des opérateurs de passage, plus intéressés par les avantages que par la construction du pays.

Un équilibre à trouver entre ouverture et souveraineté

Le défi, pour le gouvernement, sera donc de trouver le juste équilibre : ouvrir largement les portes de l’économie sans compromettre la souveraineté nationale ni créer de sentiment d’exclusion. Cette mesure, ambitieuse et pragmatique à la fois, pourrait devenir un levier stratégique si elle s’accompagne d’un cadre réglementaire clair, d’un suivi des engagements des bénéficiaires, et d’une priorité donnée aux retombées locales (emplois, sous-traitance, transfert de savoir-faire).

Le Gabon envoie un message fort : il est prêt à faire confiance à ceux qui croient en son potentiel. Mais cette confiance devra être réciproque. Car attirer les investisseurs est une chose ; les fidéliser durablement dans une logique de développement partagé en est une autre.

En somme, cette réforme traduit une volonté assumée de faire du Gabon un pôle économique ouvert et compétitif. Mais elle rappelle aussi que l’ouverture économique n’a de sens que si elle s’accompagne d’une vigilance institutionnelle et d’une inclusion nationale. Le défi, désormais, sera de prouver que cette carte de résident permanent ne sera pas un simple symbole, mais un outil de développement équilibré entre capital étranger et intérêt national.